Catégorie:

La parole à

Jean-Yves Bosseur : collaborations musicales avec Michel Butor

Accueil Magazine La parole à Jean-Yves Bosseur : collaborations musicales avec Michel Butor

jeudi 12 novembre

La parole à

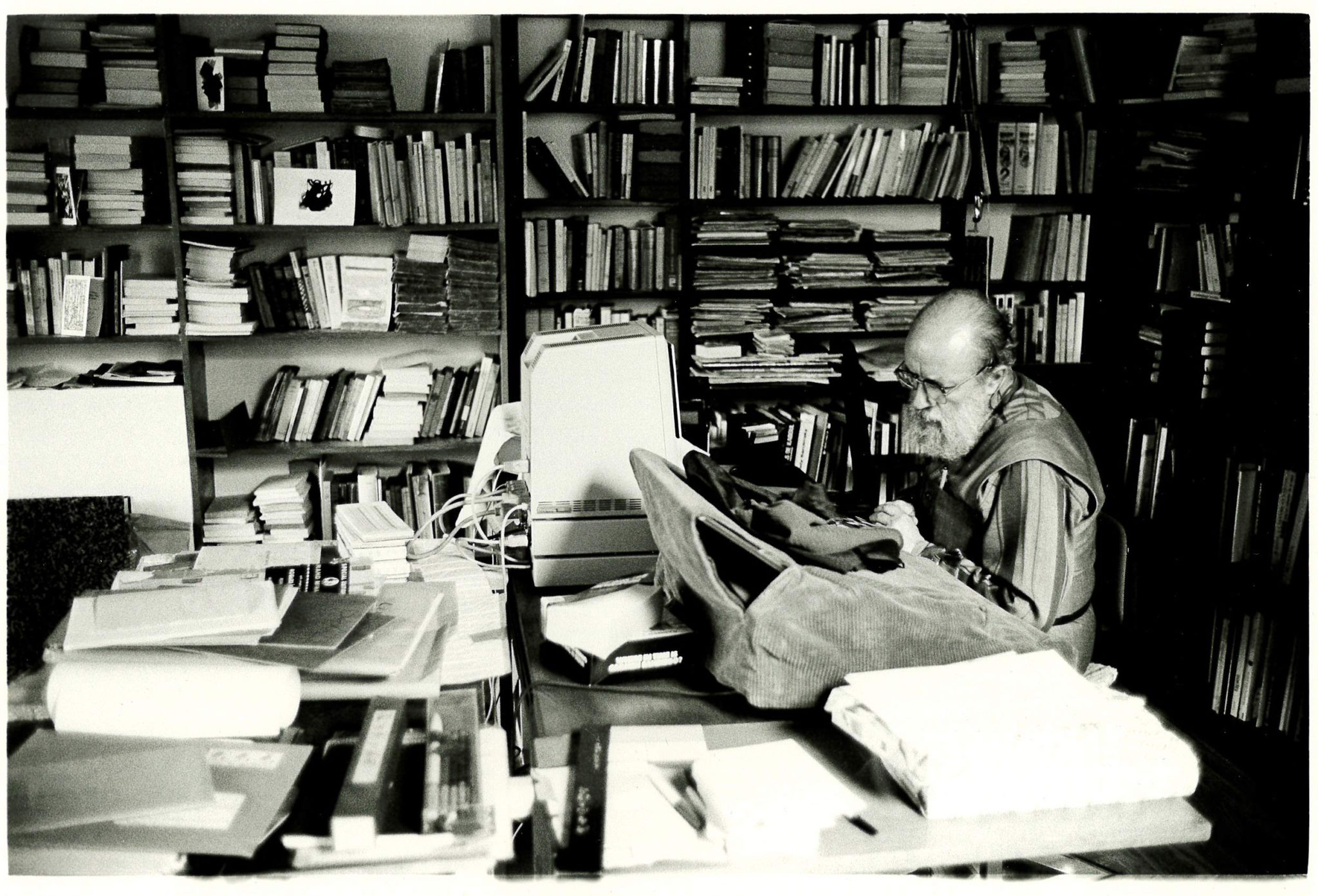

Portrait de Jean-Yves Bosseur

Né le 5 février 1947 à Paris, c‘est auprès de Stockhausen et de Pousseur, dont il se sent proche, que Jean-Yves Bosseur étudie la composition à la Rheinische Musikschule de Cologne tout en poursuivant un cursus universitaire (Doctorat d’État en philosophie esthétique).

Alors qu’il écrit ses premières œuvres importantes (Un arraché de partout, 1966), il rejoint le Groupe d’Études et de Réalisations Musicales qui réunit de jeunes instrumentistes et compositeurs. Parallèlement à ses activités de créateur, il mène une carrière de professeur et devient directeur de recherche au CNRS à partir de 1969.

Fort de ses doubles compétences, il enseigne ainsi la composition au CNR de Bordeaux et l’esthétique à l’université de la Sorbonne. Auteur de nombreux ouvrages, Jean-Yves Bosseur aborde volontiers dans ses écrits la problématique de la musique contemporaine et du rapport entre les arts. Un sujet qui le préoccupe également dans le cadre de ses compositions, où s’exprime fréquemment le désir de décloisonner les activités artistiques. Pour preuve sa collaboration étroite avec des écrivains (Michel Butor, Actes divers), des cinéastes (Fernando Arrabal, Viva la muerte) ou des peintres, au service d’une œuvre variée et volontiers insolite (à l’image de ses livres-partitions), qui met par ailleurs en exergue son intérêt pour la scène.

Co-fondateur du groupe Intervalles, il est distingué à deux reprises par les prix des Fondations Royaumont et Gaudeamus. Parmi ses principales œuvres, citons encore Empreintes nocturnes (1981), Mémoires d’oubli (1991), la Messe (1995), Donnant donnant (2001-2002), En trio (2005-2006) ou Quatre à quatre (2018).

Quand avez-vous rencontré Michel Butor et dans quel contexte ?

En 1967, j’avais été fasciné par une pièce satellite de l’opéra Votre Faust, sans doute Écho I de Votre Faust, créée à Bruxelles, qui tranchait tellement avec la grisaille de ce que l’on pouvait entendre au Domaine musical à Paris ou au festival de Darmstadt. C’est également l’époque où j’étudiais la composition avec Henri Pousseur à la Rheinische Musikschule de Cologne. J’ai donc décidé d’étudier de plus près Votre Faust, consacrant à cette œuvre tout d’abord une courte brochure publiée en 1968 par le Centre d’Études et de Recherches Marxistes, puis une thèse de troisième cycle soutenue à l’Université de Paris 8. La collaboration entre Michel Butor et Henri Pousseur pour cette « fantaisie variable, genre opéra » m’est apparue absolument exemplaire, ouvrant des perspectives inédites sur les relations entre les domaines de l’écriture littéraire et de la musique. C’est à l’occasion de ce travail musicologique que j’ai rencontré à plusieurs reprises Michel Butor, à Sainte-Geneviève des Bois, puis à Nice. Un des entretiens a été publié dans un dossier que Dominique Salini et moi avons réalisé en 1971 pour le n°4 de la revue « Musique en jeu » (Éditions du Seuil), et qui avait pour titre « Michel Butor et la musique ». Je me souviens encore de la très volumineuse correspondance de Pousseur que Butor avait méticuleusement réunie dans toute une rangée de boîtes de classement. Entretemps, j’avais activement participé à la création de Votre Faust à la Piccola Scala de Milan. J’avais été chargé, initialement, de la diffusion, fort complexe, des bandes magnétiques pendant le déroulement de l’œuvre. Puis, en raison de conflits avec Roger Mollien, le metteur en scène, qui jouait aussi le rôle d’Henri dans l’opéra, comme je connaissais particulièrement bien la partition, Pousseur m’a demandé d’assurer ce rôle en tant qu’acteur (ce que j’ai fait pour la première et dernière fois de ma vie), d’abord sur la scène milanaise, puis dans le film Les voyages de Votre Faust, produit par la RTB.

Quelles sont vos principales collaborations avec l’écrivain ?

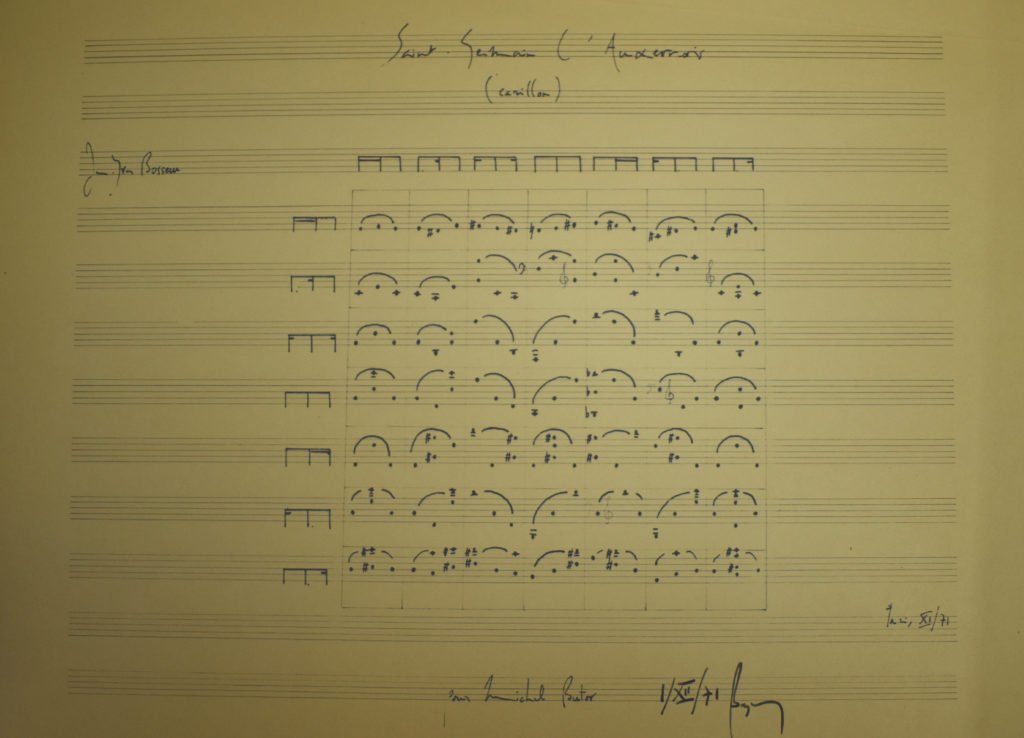

Votre Faust m’avait fait une si forte impression que j’ai longtemps hésité avant d’oser proposer un projet de collaboration à Butor. En 1971, celui-ci m’a, d’une certaine manière, tendu la perche lorsqu’il m’a invité à composer un ensemble de courtes séquences pour carillon (celui de l’église Saint-Germain L’Auxerrois) destinées à ponctuer un film conçu pour la télévision avec le réalisateur Michel Favart, Proust et les sens et dans lequel intervenaient notamment Henri Pousseur, Pierre Klossowski, Jean Starobinsky, Roland Barthes…

Dans le courant des années 70, s’est amorcée une suite d’échanges avec lui, qui reposait en partie sur la problématique des structures variables et de l’œuvre ouverte, ce dont témoignait son poème Une chanson pour Don Juan. Cela s’est tout d’abord présenté sous la forme des Triptyques pour Don Juan (1973/77), soli mobiles pour voix, instruments à cordes, à vent et à clavier, donnant notamment lieu ultérieurement à une production pour l’Atelier de Création Radiophonique de France Culture. L’idée d’organiser spatialement des partitions en triptyque m’était venue après avoir vu le livre Querelle des états que Butor a conçu avec Camille Bryen en 1973.

Une première confrontation avec la matrice ajourée d’Une chanson pour Don Juan, encore largement à l’état de projet, m’avait également laissé entrevoir la possibilité d’une « partition verbale » qui, à l’image des strophes conçues par lui, serait constituée d’unités d’action sonore, condensées chacune en la personne d’un mot pivot, sorte d’idéogramme poétique, qui s’inscrirait à l’intérieur d’un jeu de cartes musical. Pourtant, dans un premier temps, ce n’est pas vers ce mode de notation que je me suis orienté, mais dans l’élaboration de partitions en expansion, sous forme de triptyques que les musiciens pourraient parcourir à la manière d’un plan urbain. Mon intention n’était nullement de mettre les strophes de Don Juan en musique. Il était hors de question de me contenter d’illustrer l’aspect sémantique du matériau littéraire et d’en rester à un parallélisme texte/musique. C’est précisément parce que les strophes avaient été élaborées à la suite d’un travail structural quasiment musical, à partir de séries et d’opérations mobiles, qu’une corrélation formelle organique a pu s’instaurer.

La lecture enregistrée par Michel Butor lui-même faisait apparaître chaque strophe avec une netteté optimale, comme s’il s’efforçait de donner à chaque unité poétique la durée et l’intonation qui lui soient tout particulièrement propices, en amont de tout effet extérieur.

En 1974/75, le projet a connu une nouvelle modalité d’application sous la forme d’une action théâtro-musicale, Tous les Don Juan, pour soprano, groupe instrumental et deux acteurs, avec une dramaturgie d’Henri Ronse et des décors de Leonardo Cremonini.

Plus encore que les Triptyques pour Don Juan, Tous les Don Juan, qui incluait plusieurs versions des Chansons pour Don Juan, mettait en rapport des personnages musicaux en fonction de leurs affinités et de leurs différences. Les protagonistes de cette « comédie de mœurs » musicale étaient mis en scène compte tenu de leurs caractères propres : les modes d’action et réaction qui leur étaient soumis sont fortement théâtralisés, mais sans que les musiciens aient à interpréter un rôle qui soit étranger à leur pratique instrumentale. Tous les Don Juan se proposait de souligner la part donjuanesque de chaque instrument, d’insinuer ses possibilités d’accouplement avec les autres instruments, tous les autres.

Après avoir élaboré plusieurs cycles de variations autour de Don Juan (Don Juan dans la Manche, Don Juan dans l’Essonne, Don Juan dans les Yvelines…), en 1976, Butor a répondu favorablement à une demande que je lui avais adressée, et qui s’est concrétisée par un Don Juan dans l’orchestre. Dans ce cas, la combinatoire qu’il a mise en jeu a permis d’imaginer une partition verbale constituée de « mots » musicaux, chacun pouvant être considéré comme le germe d’un acte sonore. La mise en situation mobile de ces mots dans les strophes se révélait à même de poser aux musiciens un vaste réseau de questions quant aux rencontres, passages d’un caractère musical à un autre, chacun étant comme appelé par un mot pivot. Au cours de l’élaboration de la partition, il s’est agi de faire de chaque strophe poétique (il y en avait quarante en tout) une sorte de miniature musicale qui prendrait comme éléments moteurs quelques-uns des mots de chacune de ces strophes ; la richesse du vocabulaire concernant phénomènes sonores et modes de jeu et de relation entre les musiciens a considérablement stimulé mon projet.

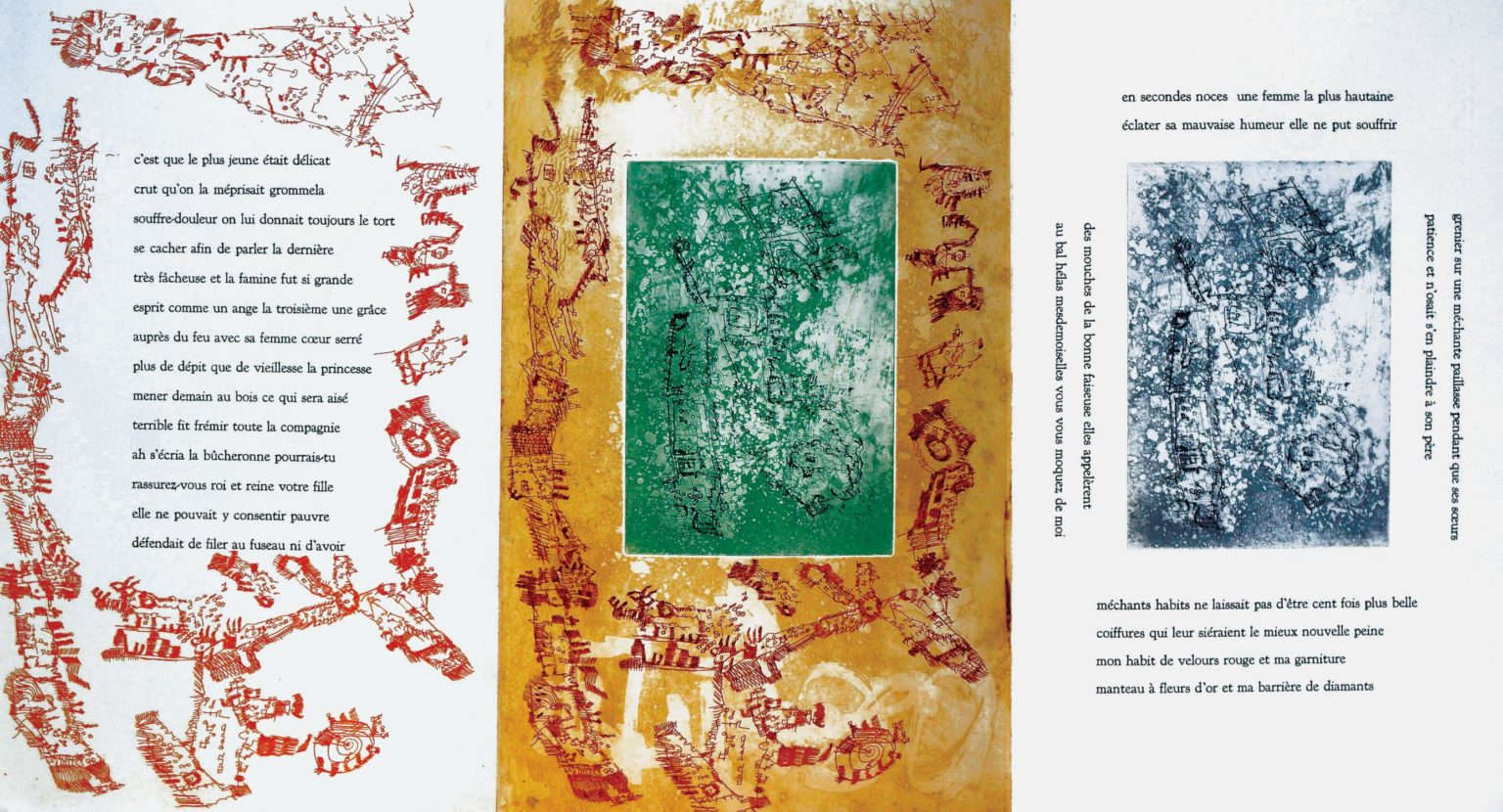

Par ailleurs, l’intérêt que je porte aux modes de notation ne nécessitant pas un apprentissage par trop spécialisé ni un niveau de technicité élevé l’a incité à me demander de concevoir une partition verbale pour un ouvrage qui réunirait les matrices des différents jeux de strophes, Matériel pour un Don Juan, avec l’apport de Pierre Alechinsky (Éd. la Louve de l’hiver, 1977). En plus de son texte, qui relatait le processus d’écriture des strophes, il y avait donc, dans le coffret de l’ouvrage, ma partition, un appeau qu’il avait souhaité intégrer, un peu à la manière d’un signal sonore, ainsi qu’une cassette comprenant plusieurs réalisations de la partition par un groupe de musiciens amateurs; l’expérience fut menée au Conservatoire de musique de Pantin (où je donnais des cours d’éveil et de réalisation musicale à des enfants et des amateurs), par un groupe de sept participants.

Les seuls éléments de partition conservés dans ce cas étaient les unités poétiques des strophes. Le projet rejoignait alors cette fois pleinement ma première idée de rapport au texte poétique. Et il m’importait que cette phase, pour laquelle le mode de communication musicale se sert du même outil que le jeu poétique, le langage, couple cette partition, épurée de tout code exclusivement musical, avec la matrice elle-même des strophes. Ce qu’impliquent les éléments poétiques pour l’action musicale dépend dès lors de l’imagination de chacun et résulte conjointement des échanges vécus par le groupe à cette occasion ; si certains mots seront ressentis comme des propositions d’intervention sonore relativement claires, parce que renvoyant à la terminologie musicale usuelle, d’autres se révéleront manifestement plus ambigus, suscitant de multiples voies d’accès pour le jeu.

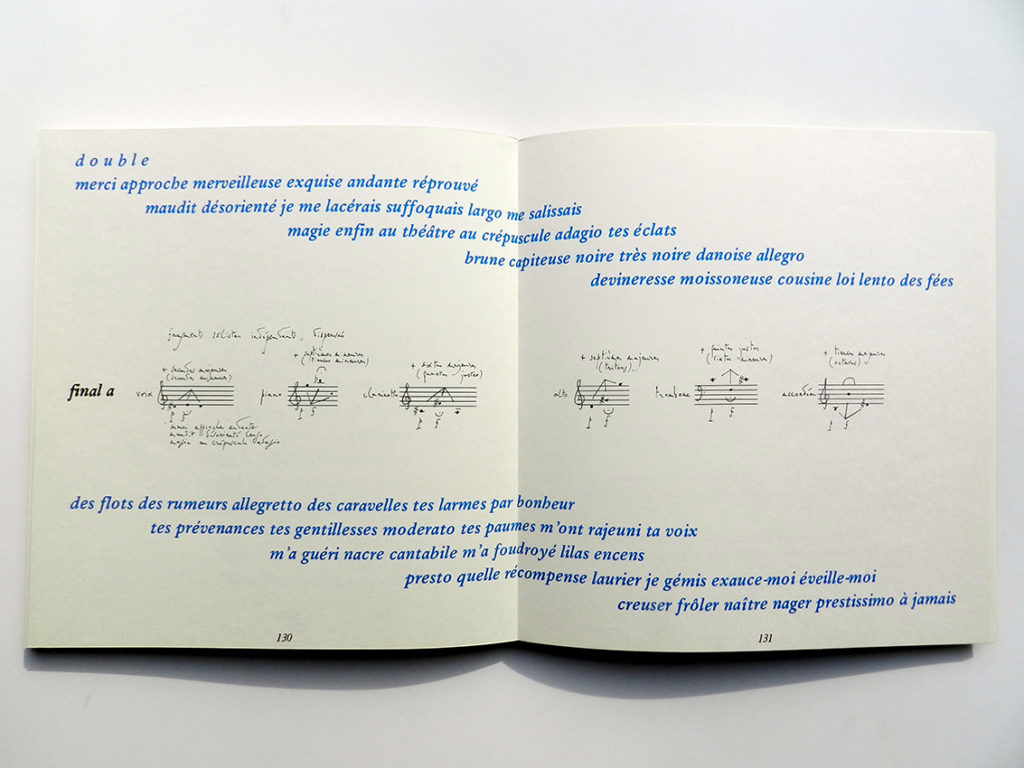

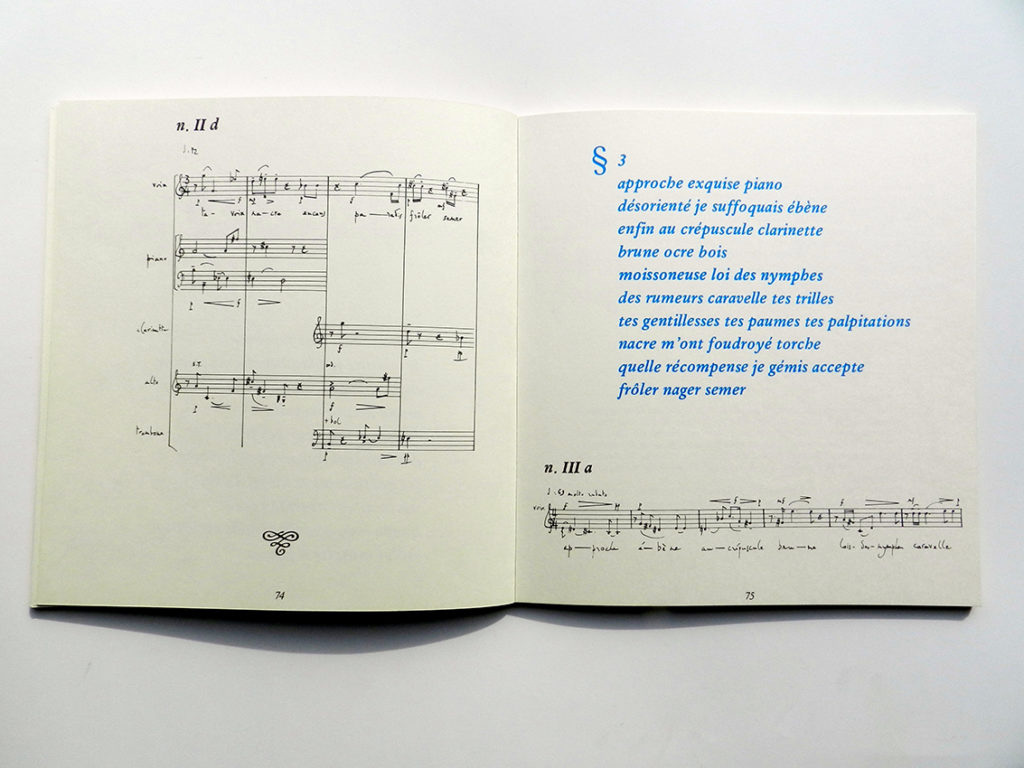

La dernière étape de ce « work in progress » est Portrait d’Albert Ayme (1980/81), pour mezzo-soprano, piano, alto, clarinette, trombone et accordéon, où Michel Butor et moi avons réagi à un processus de variations conçu par le peintre Albert Ayme. Michel Butor proposa pour sa part une suite de strophes dans la lignée des ensembles poétiques cités précédemment.

En 1983, Michel Butor m’a proposé de collaborer à un hommage à Raymond Roussel, pour un symposium qui lui était consacré à Nice. Construite à partir d’un épisode de Locus Solus, la partition des Tarots musiciens – éloge de Raymond Roussel – est écrite pour soprano, flûte, clarinette, alto, violoncelle, accordéon + récitant. Conjointement musical et poétique, le processus est basé sur un ensemble d’arcanes mineurs et majeurs, dont il convient de tirer préalablement au sort vingt lames, afin d’obtenir une « donne ».

Le lecteur lit le titre de la première lame qu’il vient de tirer, puis le texte lorsqu’il s’agit d’un arcane mineur. Lorsqu’il s’agit d’un arcane majeur, il attend que les instruments aient fini leur jeu. Il cherche alors la carte suivante selon les prescriptions de l’antérieure et, après avoir remis les cartes éventuellement sautées dans le bas du paquet, il lit ou écoute. Le rapport dynamique entre la voix parlée et le jeu musical évolue tout au long des sections. L’effectif instrumental varie selon la couleur des arcanes; ainsi, les cartes d’épées sont accompagnées par le piano, les coupes par la flûte, les deniers par le violoncelle, les bâtons par l’alto. Les instruments interviennent généralement après le lecteur et exécutent une variation sur une phrase des Campanules d’Ecosse, mélodie inscrite dans l’ouvrage de Roussel; selon les lames, différents types de duo instrumental et vocal sont prévus. Quatre « cartes blanches » (« voilée », « cachée, « secrète », « surprise ») ménagent des silences musicaux. Pour les arcanes majeurs, le jeu est axé autour d’un instrument principal, de deux instruments secondaires, auxquels viennent épisodiquement se greffer les autres instruments ou la voix chantée.

Pour ces Tarots musiciens, nous avons choisi de présenter les éléments de texte et de partition comme complices, afin qu’ils participent d’un principe commun de mobilité, de « chance », contenu dans le mode de fonctionnement du jeu de tarot décrit par Roussel, avec, comme invoqués, les aspects symboliques qu’il sous-entend. Toutes les décisions, nous les avons prises ensemble, y compris le choix de l’effectif instrumental. À ce propos, je me souviens que Michel Butor était, au départ, relativement perplexe quant à la présence d’un accordéon. Mais il s’est vite laissé convaincre, cet instrument jouant un rôle actif dans le groupe Intervalles, qui devait créer l’œuvre.

En 1984, nous avons conçu Cheminements au ras du sol, pour soprano et piano. Il s’agissait, à l’origine, d’un livre-partition, demeuré à l’état de projet, avec des dessins de format très allongé de Gaston Planet, qui les avaient soumis à M. Butor très peu de temps avant sa mort, et auxquels celui-ci a répondu par un texte épousant au plus près les contraintes graphiques, et que j’ai ensuite repris musicalement à mon compte.

Une nouvelle collaboration avec Michel Butor s’est profilée en 1993, avec Concert (1993/94) pour quatuor à cordes + lecteur. Plusieurs éléments sont peu à peu entrés en interaction pour me livrer les indices de « scénarios » musicaux destinés à se concrétiser sous la forme d’une suite de séquences pour quatuor à cordes. Le choix d’une telle couleur instrumentale avait déjà constitué une première étape de notre démarche commune. Simultanément, les planches graphiques du calligraphe Roger Druet, à l’origine de ce projet, et les textes de Michel Butor m’apportèrent un certain nombre de thèmes de réflexion qu’il me fallait incorporer à mon propre langage musical. Les sous-titres de ses textes contribuèrent de manière déterminante à orienter mes choix. Des mots comme approche, attente, accord, attaque, reprise sont en eux-mêmes infiniment riches d’implications musicales et condensent un ensemble de questions essentielles qu’un compositeur est constamment amené à se poser. D’autres, comme sérénade, aria, fugue, aubade, hymne, ténèbres ou sarabande appellent à faire le point sur certains aspects ou vestiges de notre héritage; c’est ce qui m’a incité à glisser dans certaines séquences des allusions voilées à Mozart, Bach, Schubert ou Marin Marais. Toutefois, ces termes débordent toute appartenance à une catégorie artistique restrictive. Dès lors, il devient particulièrement intéressant d’observer les ramifications qu’ils connaîtront tour à tour dans les champs poétique et graphique, et de creuser à la fois les principes de liaison et les écarts qui ne manqueront pas de survenir lorsqu’ils seront explorés à l’intérieur d’un autre champ d’investigation, en l’occurrence, le musical.

En 1999 m’a été adressée la proposition de composer une œuvre spécifiquement pour la cathédrale de Chartres et son labyrinthe, et il m’a semblé qu’un contrepoint poétique représenterait un apport décisif. Dès lors, j’ai sollicité Michel Butor et le projet est devenu Chants du Labyrinthe pour groupe vocal (6 voix), orgue et trombone. Butor a choisi de se référer assez librement à la Missa Sancti Jacobi attribuée à Fulbert de Chartres (12ème siècle). Pour ma part, il s’agissait de tisser des liens entre divers âges de la pensée musicale, avec, en filigrane, des interrogations sur la notion de modalité et sur l’émergence de la polyphonie. Michel Butor est intervenu poétiquement dans cette méditation pour laquelle les résonances symboliques et spirituelles de la cathédrale de Chartres et de son labyrinthe ont constitué un catalyseur essentiel. Une des séquences consistait, pour les chanteurs, en un parcours à l’intérieur de celui-ci. Nous avons en effet tenu à tirer parti du labyrinthe inscrit sur le sol, composé de onze cercles concentriques avec une seule entrée. Les chanteurs entonnent la messe en y avançant lentement jusqu’au centre, suivis par les personnages de la vie de Saint Jacques évoqués dans le texte de Butor. Ils se présentent successivement à l’entrée du labyrinthe au début de chaque strophe et avancent d’un quart de cercle à chaque verset. À la fin, le premier personnage arrive au centre et les quatre autres sont disposés en croix autour de lui selon les points cardinaux.

Lors de la création, Michel Butor lisait son texte à partir de la chaire. Un des techniciens avait proposé que sa voix soit amplifiée. Ce à quoi Butor répliqua qu’il n’en était pas question et qu’il était parfaitement capable d’ajuster sa voix à l’acoustique de la salle, comme cela avait été nécessairement le cas pour de multiples ecclésiastiques par le passé. Et cela se révéla bien sûr tout à fait juste.

Notre dernière collaboration est assez récente, mais elle me laisse évidemment un goût bien amer. En 2016, le violoniste François Henry souhaitait rendre hommage à Michel Butor pour son quatre-vingt dixième anniversaire. Il me demanda quelles pièces en collaboration avec lui pourraient être programmées. Je lui en suggérai certaines mais ajoutai qu’il serait intéressant de créer quelque chose de nouveau à cette occasion. J’écrivis à ce propos à Michel Butor qui me demanda quel effectif était prévu pour ce concert. Je lui retransmis l’information (mezzo-soprano, piano, violon, violoncelle, accordéon) et quelle ne fut pas ma surprise quand je reçus, quelques jours plus tard un poème La voix entre les lignes, accompagné d’une carte postale dans laquelle il me disait toutefois ne pas être trop en forme. Enthousiaste, je me mis immédiatement au travail. J’avais même pris contact avec un responsable culturel de ma ville pour organiser le concert en question, en présence de Michel Butor. Et c’est en cherchant sur internet des indices sur ses récentes collaborations que j’appris qu’il venait de disparaître. C’était tout juste quelques jours après que j’aie reçu son courrier. La voix entre les lignes reste à créer, elle le sera sans doute un jour, mais cela se fera malheureusement sans lui…

Notre dernière collaboration est assez récente, mais elle me laisse évidemment un goût bien amer

En tant que compositeur, vous avez plusieurs fois évoqué des séances de travail avec l’écrivain, pourriez-vous nous en raconter le déroulement ?

Pendant les séances de travail, Michel Butor foisonnait d’idées, émettait toutes sortes d’hypothèses d’interaction entre les domaines de la poésie et de la musique parmi lesquelles il fallait nécessairement effectuer des choix. Il restait toujours très concret, cherchant à évaluer avec une précision optimale ce qu’il était possible de réaliser, compte tenu des conditions de création qui nous étaient offertes. Il avait aussi un état d’esprit très marqué par le sérialisme, au meilleur sens d’une telle méthode. C’est-à-dire qu’il avait une exceptionnelle capacité à analyser les données de ce sur quoi nous avions l’intention de travailler et à en synthétiser les idées forces. Par ailleurs, pour chaque nouveau projet, il lui semblait apparemment nécessaire de reposer les bases de la collaboration potentielle, afin d’envisager à chaque fois un axe d’approche spécifique, afin d’écarter toute éventualité de redite et s’engager dans une aventure inédite. Avec lui, les séances de travail étaient à la fois calmes, toujours bienveillantes et rigoureuses, sans rien de formel.

Nos rencontres étaient aussi des moments privilégiés de découverte pour moi. C’est chez lui que j’ai vu par exemple pour la première fois des œuvres de Jiří Kolář dont la démarche de création a été déterminante pour la mienne. Sans le chercher délibérément, Butor instaurait également des liens entre différentes générations et l’intérêt pour son œuvre était ainsi partagé par des écrivains qui sont devenus des amis, comme François Aubral, Michel Sicard, ou des peintres comme Pierre Alechinsky, Bertrand Dorny, Jean-Luc Parant, Julius Baltazar… avec qui j’ai continué par la suite à avoir de fructueuses relations d’échange.

Quel rapport entretenait le poète avec la musique et les musiciens ?

Michel Butor est toujours resté très proche de la pensée musicale, qu’il était capable d’appréhender de manière très concrète, à la différence de la plupart des écrivains. Bien évidemment, Henri Pousseur demeure le compositeur avec lequel il a entretenu les liens de complicité les plus suivis. Mais il y a eu aussi René Koering, Rainer Boesch, Jacques Guyonnet, Alina Piechowska, Marybel Dessagnes, Michel Decoust.

Ses écrits sur les Variations Diabelli et les dernières Bagatelles de Beethoven représentent par ailleurs un véritable tour de force, tant sur le plan de l’analyse musicale, qui se révèle exceptionnellement visionnaire, que sur celui de l’écriture littéraire.

Vous partagez avec Michel Butor l’idée d’une grande transversalité entre les arts, de passerelles entre la musique, la peinture, la poésie… Pourriez-vous développer votre point de vue sur le sujet ?

Les échanges pluri-artistiques ont toujours été un puissant stimulant pour moi.

Toutefois, je n’ai jamais cessé de me méfier des parallélismes quelque peu simplistes et réducteurs qui règnent trop souvent en ce domaine. L’esthéticien Étienne Souriau parlait de « vagues métaphores » à cet égard dans son livre La correspondance des arts, et je partage pleinement son point de vue. Par contre, l’idée de transversalité entre disciplines me paraît un apport des plus précieux. Une phrase de Kandinsky dans son ouvrage Du spirituel dans l’art me semble résumer avec la plus grande pertinence un tel débat : « Un art doit apprendre d’un autre art l’emploi de ses moyens, même des plus particuliers et appliquer ensuite, selon ses propres principes, les moyens qui sont à lui et à lui seul ». En fait, cela suppose de maintenir une véritable tension entre les moyens d’expression. Par exemple, mettre en musique un poème n’est nullement une évidence, car le poème en question a sans doute été écrit pour s’inscrire au sein d’un livre, être lu en silence. Le faire changer de contexte implique donc d’inventer des modalités de perception susceptibles de révéler de nouvelles résonances par rapport à lui. Et c’est pourquoi j’ai très souvent envisagé avec les auteurs eux-mêmes (Butor bien sûr, mais aussi Edmond Jabès, Samuel Beckett, Bernard Noël…), de quelle manière leurs textes pouvaient être orientés dans le sens de la musique, préférant même, dans le meilleur des cas que, dès le départ, l’auteur pressente la destination de son texte.

Vous avez réalisé plusieurs livres d’artiste. En collaboration avec Michel Butor et le peintre Pierre Alechinsky, on peut citer la création en 1977 de Matériel pour un Don Juan. Pour Michel Butor, le livre d’artiste offrait une source d’inspiration inépuisable, il en a réalisé plus de 3000 entre 1962 et 2016.

Qu’appréciez-vous particulièrement lors de la création d’un livre d’artiste ? Quels sont selon vous, ses apports par rapport au livre traditionnel, à l’œuvre d’art ou musicale ?

Michel Butor avait une passion immodérée pour les livres d’artiste, que je partage largement même si, pour un compositeur, concevoir de tels ouvrages pose un certain nombre de problèmes, la notation musicale étant étrangère à la plupart des gens. Il faut donc parvenir à contourner cette difficulté et, avec chaque peintre concerné par un tel projet, la réponse se doit d’être différente. Aujourd’hui, il est devenu plus facile d’intégrer un support enregistré à un livre d’artiste, sous forme de CD ou de clef usb, ce qui permet d’entrer plus explicitement dans le projet développé en commun par un plasticien et un musicien. Le livre d’artiste offre surtout la possibilité d’ « interpréter » à loisir le phénomène du livre, sans dépendre des contraintes commerciales habituelles. Comme Butor l’a superbement démontré, on peut réaliser des tirages très réduits en produisant soi-même, artisanalement, un livre, l’accompagner éventuellement d’un enregistrement ou d’une partition (qui peut parfois également se présenter sous forme de texte), en jouant sur la qualité graphique des signes. Les hypothèses de création s’avèrent infinies… Les livres d’artiste incluant la démarche d’un compositeur demeurent relativement rares. Je citerai néanmoins le merveilleux album Sports et divertissements que Erik Satie a réalisé avec Charles Martin en 1914.

Seize et une variations d’Albert Ayme, avec Michel Butor et Dominique Bosseur, Edition Traversière, est un livre d’artiste/livre-partition mettant en avant une certaine forme de décloisonnement.

Dans ce livre, on découvre une œuvre picturale, un poème et une partition. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

À l’occasion de chaque dialogue avec un peintre, j’ai toujours tenu à ce que soit reposés les termes d’une stratégie susceptible d’aboutir à un projet commun, car il me semble bien que confronter deux modes de pensée aussi spécifiques doit demeurer un défi qui, comme je le disais précédemment, s’écarte d’emblée des évidences trompeuses. Avec Albert Ayme, le propos était au départ une réflexion sur des correspondances structurelles entre langages plastique et musical à partir de l’application de méthodes sérielles. A. Ayme m’avait présenté les Seize et une variations (1963), à la fois livre et œuvre graphique. Dans ce cas, la variation, liée à une conception ouverte du sérialisme, devenait pluralité des manières de désigner une forme unique, à l’origine une forme trouvée, de déchiffrer ses potentialités par-delà toute pensée préconçue.

La question initiale qui se posait alors pour cette partition en puissance était de savoir quel pourrait bien être le thème de ces 16 et 1 futures variations musicales; afin de prendre un parti qui présenterait des affinités avec le propos d’A. Ayme, je pensais tout d’abord à un « objet sonore trouvé », stylistiquement neutre pour ne pas apparaître trop astreignant, un élément dont la définition serait obtenue à la suite d’opérations de hasard, ou encore un élément que j’inventerais en faisant en sorte qu’il me réserve un terrain d’intervention aussi large que possible. J’optai en définitive pour cette dernière solution et décidai de prendre comme noyau générateur de toutes les variations en puissance une série de treize sons comprenant douze intervalles différents de hauteur. Une telle série devait me permettre de jouer sur l’équilibrage des « poids » harmoniques des intervalles, des plus consonants aux plus dissonants, sur divers dosages capables de rendre leurs fonctions ambiguës, polyvalentes et de troubler ainsi toute impression d’appartenance stylistique, toute détermination historique par trop restrictive.

Il me semblait également important et ce, à la lumière de nombreuses conversations avec A. Ayme, d’expérimenter de nouvelles conséquences de la démarche sérielle, susceptibles notamment de croiser la problématique des formes ouvertes. J’avais tout d’abord procédé à une analyse de chaque variation, sur un plan strictement plastique, repartant notamment de la « forme trouvée » pour observer de quelle manière A. Ayme l’avait traitée, articulée. Cela avait donné des sortes de scénarios descriptifs. Plus tard, j’ai repris ces textes, comme s’il s’agissait de descriptions d’événements musicaux; le mot m’a donc permis de passer d’une réflexion plastique à un projet de composition musicale. Par la suite, nous avons demandé à Michel Butor de réagir au processus de variations ainsi combinées; il proposa pour sa part un ensemble de strophes succédant aux autres ensembles poétiques que j’avais déjà explorés musicalement (notamment dans Matériel pour un Don Juan); ce cycle de strophes devait représenter une amplification de la donnée motrice de notre projet, un réel rebondissement. Le tout devint, en 1981, un Portrait d’Albert Ayme, pour mezzo-soprano, piano, clarinette, alto, trombone, accordéon.

Pour conclure, il existe désormais un « Archipel Butor » à Lucinges.

Quelle image souhaiteriez-vous que les générations futures et nos visiteurs retiennent de lui ?

Ce que j’ai lu des précédents entretiens que vous avez réalisés donne déjà parfaitement le ton. Butor était un homme d’une culture immense, mais qu’il avait su interpréter, « réinventer » de manière tout à fait personnelle. Humainement, il était particulièrement chaleureux, bienveillant, ouvert à tous, quels que soient leur âge et niveau de notoriété et témoignait d’une étonnante disponibilité qui n’avait d’égale que sa force de travail.

Un jour où je lui dis que je ressentais une sorte de mauvaise conscience à l’idée d’abuser de son temps, il me répondit quelque chose comme : « J’ai effectivement très peu de temps, voire pas du tout, mais il m’en reste toujours pour celui qui en a pour moi. »

Le confinement a hélas mis à l’arrêt de nombreux projets et la musique est tout particulièrement impactée. Pourriez-vous cependant nous présenter vos projets à venir ?

Hélas, de nombreux projets restent désespérément en suspens. Parmi ceux qui semblent tenir bon, un livre d’artiste avec Julius Baltazar qui sera réalisé par l’Imprimerie Nationale au printemps prochain. Outre des planches graphiques de Baltazar, des textes de Philippe Delaveau et mes partitions, le livre inclura des enregistrements de séquences de guitare électrique et de flûte par Alain Blesing et Claudie Boucau ; un autre livre d’artiste, comprenant un diptyque de partitions pour quatuor à cordes avec Vincent Bioulès, est également en préparation.